陈歆耕:龚自珍与鲁迅在对人的关注、批判性以及洞察力上是相通的

今年是鲁迅先生逝世80周年,中国近代史第一位思想启蒙家、诗文家龚自珍逝世175周年。在讲座上,陈歆耕笑言,“鲁迅承续了龚自珍的精神文脉,而龚自珍则借鲁迅的影响力而回到当下。”

虽然写《龚自珍传》,但陈歆耕说自己最早阅读、最熟悉的还是鲁迅。“1974年底,我从苏北农村参军到东海舰队后勤俱乐部。正好俱乐部图书馆里有一套《鲁迅全集》,那时几乎是囫囵吞枣般看了《鲁迅全集》中10卷创作的文字。在写作龚自珍传记之前,我对鲁迅的了解要多于龚自珍。”

由于对鲁迅作品的熟知,陈歆耕在2012年开始深入阅读龚自珍的史料时,“我有如同梁启超所说的‘若受电然’的感觉。为何经历两个多世纪,龚自珍的思想仍然还能撞击我们的神经?我发现,从龚自珍到鲁迅,这两位思想和文学大家,有太多可以对接、相融的地方。”

从现有的史料看,鲁迅著作中没有直接提及龚自珍的文字。王元化曾撰文揣测,章太炎当过鲁迅的老师,而章太炎因与龚自珍分属不同学派而骂过龚自珍。因此,鲁迅对龚自珍的评介保持沉默。但沈尹默在怀念鲁迅的诗中说他“少年喜读定庵诗”;许寿裳的《亡友鲁迅印象记》中提到过,鲁迅一首纪念杨杏佛的诗有“才气纵横……无异龚自珍”等字句;唐弢在《鲁迅全集补遗编后记》中也说“先生好定庵诗”,可见鲁迅对龚自珍诗文的喜爱。

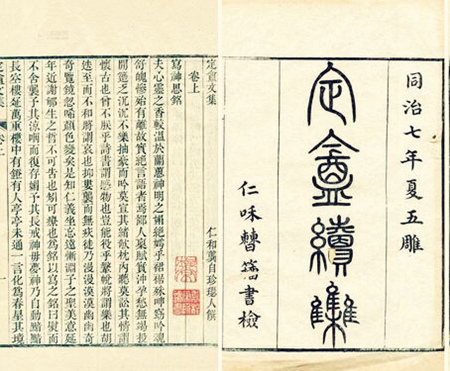

《定庵初集》

但这些史料并不能清晰梳理出龚自珍与鲁迅之间的思想脉络。陈歆耕表示,“我从阅读他们的诗文以及他们的生平形迹中,感悟到龚自珍和鲁迅的共通之处有三——

“第一是批判的精神。批判性的思维方式几乎贯穿了龚自珍的一生和诗文创作。他的主要作品都充满批判力量。他批判整个士人阶层良知缺失,‘士不知耻,为国之大耻’;他批判官场普遍存在狮子猫人格,他们不会捉老鼠,但非常擅长讨主人的欢心;他批判封建专制集权制度,使得士人们一个个都成了扭曲的‘病梅’……至于鲁迅,他一生也都在进行社会批判。林语堂在鲁迅逝世后写《鲁迅之死》,‘鲁迅与其称为文人,不如号为战士。战士者何?顶盔披甲,持矛把盾交锋以为乐。’我想说,中国自古以来就不缺文人的,而缺的偏偏就是有热血、有豪气、敢亮剑的‘战士’,龚自珍与鲁迅同属战士型的文人。”

“第二点是龚自珍与鲁迅都关注人。龚自珍思想有一个主要聚焦点就是人,人才、人格。他衡量一个朝代盛衰的标准是这个朝代拥有什么样层级的人才;他考量一个朝代制度是否先进的标准是能否让真正的优秀人才尽其所能。龚自珍的那些著名的诗文,《明良论》《山中之民》《病梅馆记》等,其题旨谈的都是人,或是批判扼杀人才的机制。至于鲁迅,他在第一篇白话小说《狂人日记》中,就揭示出中国几千年封建社会的本质是‘吃人’,他认定中国的问题,‘其首在立人,人立然后凡事举。’”

“第三是龚自珍与鲁迅都有十分敏感的洞察力。龚自珍批判的所有社会痼疾,发出‘衰世’信号,均有现实的依据。鲁迅最可贵之处是有着对中国社会现实的深刻洞察力,在众声喧哗中保持独立思考的人格,使得他的思想在80年后的今天,仍然闪射不灭的光亮。”

鲁迅雕像

陈漱渝:只有跳出鲁迅,才能逼近鲁迅

除《剑魂箫韵:龚自珍传》外,今年《中国历史文化名人传记丛书》发表的还有陈漱渝的《搏击暗夜:鲁迅传》。

1936年5月8日,鲁迅复未名社李霁野信上写,“我是不写自传也不热心于别人给我作传的,因为一生太平凡,倘使这样的也可做传,那么,中国一下子可以有四万万部传记,真将塞破图书馆。我有许多小小的想头和言语,时时随风而逝。”

鲁迅逝世后,许广平留下了《欣慰的纪念》、《关于鲁迅的生活》、《鲁迅回忆录》,及一些零星文字纪念鲁迅先生。而1947年出版的王士菁的《鲁迅传》,为国人为鲁迅先生写的第一部传记。此后林辰、冯雪峰、唐弢等人相继写过《鲁迅传》。据陈漱渝在其书后记中介绍,迄今为止,国内学者撰写的《鲁迅传》(包括画传、合传等),共有四十余部,加上外国研究者撰写的鲁迅传记,大约有五十部。

陈漱渝说:“那么我为什么还要写这本书?就是因为我这本鲁迅传里有一些‘稀缺’的东西,那就是‘真实’。我这本鲁迅传所提供的史料真的是‘无一字无来历’,连细节都逐一考订。”

鲁迅

陈漱渝称:“比如有读者问,鲁迅跟他的原配夫人朱安到底有没有夫妻生活,任何《鲁迅传》都难以回答这一隐私的问题。但我在书中回答了:‘多年中,也仅一两次。’这是根据鲁迅本人的说法,肯定比道听途说可信。又有读者问:‘许广平是五四新女性,为什么会主动追求比她大十八岁的鲁迅呢?她难道就不会喜欢跟她年龄相当的小鲜肉吗?’许广平原有一位初恋情人,名叫李小辉,是她的表弟。许广平得猩红热时他去探病,反被她传染,身亡,这给许广平留下了终身的伤痛。”

此外,陈漱渝表明,“只有跳出鲁迅,才能逼近鲁迅。就是不但要研究鲁迅文本,还要研究鲁迅生活的时代和他的同时代人。”陈漱渝为此对鲁迅曾批评的厦门大学校长林文庆、顾颉刚、高长虹等人进行过深入研究,“只有这样,你才会知道鲁迅哪些地方批评对了,哪些地方批评得有偏颇,表现出鲁迅的局限。”